漫谈中国古代星象——第六话

笔者按,本来已经承诺尽量保证周更的节奏,但因为准备法语考试再加上帮朋友搬家,所以又默默地拖了将近一个月才更新(画外音:切,明明是犯懒,你说你每次还要编借口,不累么?),笔者再这里很惭愧啊(画外音:切,说的跟真的似的!)。好了,现在请大家跟随笔者进入本期的故事。

书接上回,上一话着重介绍了《西游记》前五回中非常重要的一个NPC——太白金星。相信通过上次的文章,大家对于和金姐同名的行星也有了一定的了解。

当然,这个NPC在后期,也跟取经刷怪五人组有着很多的互动,不过我们暂且不表,今天,笔者会为大家介绍一个有趣的细节。

在《西游记》前五回中,基本涵盖了孙悟空从出世到大闹天宫的历程。可以说这一部分整个的剧情,基本围绕着花果山和天宫间两点一线的展开,虽然其中也穿插了灵台方寸山,东海龙宫,阎罗殿等分支地图,但整个花果山和天宫这两张地图所占的比重,要远比其他分支地图大得多。所以,让我们围绕着前五回的重要地图之一——天宫的正门“南天门”说起。

回想《西游记》,每当有悟空要去天庭找玉帝的剧情,都一定会出现“南天门”这个词。可以说只要去天宫,就一定要通过“南天门”。那么,南天门为什么会有如此高的出镜率呢?南天门又和中国古代星象有着怎样的联系呢?且听笔者为大家一一道来。

说到中国古人对自然的认识,“天人合一”这个词一定绕不过去。在古人的认知体系中,会刻意地把一些自然事物,赋予和社会某些事物相同的意义。其中,古人对于星空的认识,就是一个非常好的例子。

在本系列的前两话中,笔者为大家介绍了不同于以希腊神话所划分的西方星座。中国古人把所能观测到的星星,划分为“三垣,四象,二十八星宿”(画外音:如果我没记错的话,在之前的文章中,你只是说了四象二十八星宿的事儿,对于中国古代星象中的“三垣”并没有涉及)。在这里,笔者帮大家再次回忆一下。在中国古代的星座划分中,除了结合月亮运行轨道“白道”和太阳运行轨道“黄道”所划分出来的“四象二十八星宿”外,古人还把能观测道的星空,分为了以“紫微垣”,“太微垣”和“天市垣”为主体的“三垣”。“垣”在古汉语里,是墙的意思,那么所谓的“三垣”,故名思意,指的是古人对着星空想象出来的三个城墙围起来的区域。其中,在中国古代以紫为贵,就好比故宫还有个别称叫“紫禁城“一样。紫微垣在天上的地位,就相当于皇宫。由此可见,紫微垣,其实可以理解为西游记中的“天宫”。

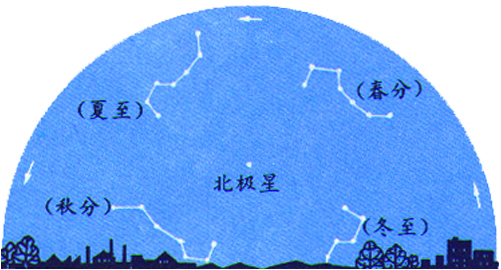

结合星图,我们可以看到,在紫微垣的南方,左枢和右枢两颗星之间,有一个开口,这个开口就是大名鼎鼎的“南天门”,而在南天门的外面,正是我们熟悉的“北斗七星”。在古代,”北斗”又有“轩辕帝车”之说,主要是因为一年四季中,北斗七星的勺柄会指向东南西北四,加之北斗七星位于紫微垣南天门外,正象征着天帝乘坐这两马车,一年四季,巡游四方。

我们再来看南天门,其实仔细观察星图,不难发现,紫微垣不光在南边有个开口,在北边的少丞和上丞两颗星之间,同样有个开口,这个开口叫“北天门”。那么为什么我们几乎没有从哪个文学作品中看到“北天门”的说法呢?这就要从中国古代建筑的规则中,寻找答案了。

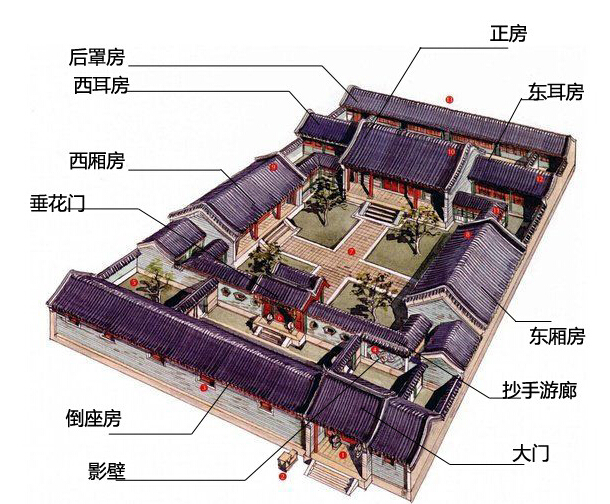

我们都知道,华夏文明起源于黄河流域,并且随着生产水平的不断发展,逐渐向长江流域以及更南的地方不断扩展。但总体来说,整个华夏文明还是处于北半球亚欧大陆东部。为了能更好地享受光照,在中国古代建筑法则中,“坐北朝南”可以说是一条基本定理。

为此,笔者特意咨询了熟悉中国古代建筑的朋友。在古代建筑的建造过程中,首先要根据风水走向来选址,在根据风水完成选址后,所有建筑的格局几乎都是“坐北朝南”,因为只有这样,才能让建筑最大限度的享受太阳光照。虽然可能会根据当地地形等原因,造成建筑的中轴线朝向并不是正北或者正南,会有小幅度的偏差。但总体上说,建筑中轴线的大致方向还是“坐北朝南”的。这也就造成了整个中国古代建筑中(特别是汉族具有一定象征意义的建筑,例如宫殿,庙宇等),所有的正门朝向都是朝南。也就是说,这个建筑的南门是正门,而其它的门,则是偏门。

现在让我们在回到《西游记》中,就很好理解,为什么悟空每次到天庭,都会走“南天门”了。因为无论是玉帝的招安,还是悟空上天庭“大闹天宫”,都可以说是堂而皇之地从正门而入,完全没有必要偷偷摸摸地走偏门,自然“南天门”就有了很高的出镜率了。

好了,由于时间关系,今天我们先聊到这里,至于在《西游记》中,还有什么和中国古代天象相关的小故事,笔者会在以后的日子里为大家慢慢道来。

诸位看官,青山不改,绿水长流,咱们后会有期。

*本文中图片均来源于网络